May we give another round of big hand to our debate team. Congratulations to them. May I also remind you that every one of you can be an outstanding debater. How? Do not listen only to one side of a story. To be an outstanding debater, you have to prepare yourself with many different sides of stories.

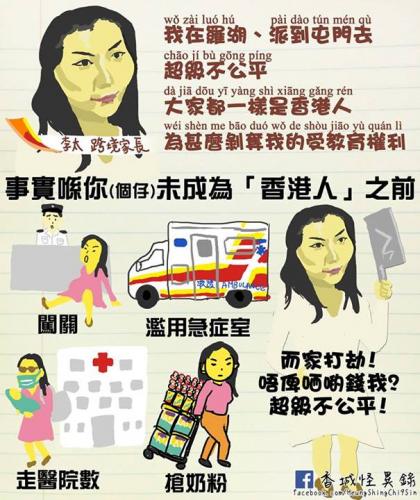

My dear students, I would like to talk about the recent conflict between Hongkongers and Mainland Chinese today. Many Hongkongers think that all Mainland Chinese are inconsiderate, lack of public spirits, uncivilised and having low citizenship standard. First, I don’t think that this is fair to make such conjecture because of the behaviours of a few tourists from Mainland China.

Second, before you make any judgement, I would like to tell you another side of the story. In 1989, many university students demonstrated in Tiananmen Square of Beijing. Many Beijing citizens joined the demonstration. People from all over China went to Beijing and joined the demonstration. Policemen and urban service officials also joined the demonstration. Suddenly the whole city of Beijing became empty without policemen and urban service officials. Did Beijing become a chaotic city? No. On the contrary, Beijing was safer and cleaner than before and even nowadays. University students and Beijing citizens spontaneously took turns to clean up the streets and guarded at the junctions of roads. Were there any organisers? No, there were no organisers. People came out in the streets to help each other on their own. Once upon a time, the citizenship standard of Mainland Chinese was so high.

I am now holding a book called China in Ten Words 十個詞彙裡的中國 written by Yu Hua, a very famous writer in China. He wrote in his book what he saw in Beijing back to 1989. He was a young writer then. He rode on his bicycle from Tiananmen Square back to his living place in a suburb of Beijing. According to Physics, light travels faster than sound; sound, faster than heat. Therefore, we see light first, then we hear sound and lastly we feel heat. When Mr Yu rode on his bicycle alone from the Square to his living place, the city was very cold after dark. He rode and rode. Suddenly he felt warmth. He saw nothing. He heard nothing. But he felt warmth. He rode on and on and he heard some noise like someone persuading someone to do or not to do something. He rode on and he finally saw light. Many citizens of Beijing gathered at the rim of the city. They were persuading the Army not to force enter the city and point their guns at the university students. This was the first time Mr Yu found that laws of Physics could not apply. This was the first time Mr Yu understood what the word “People” in People’s Republic of China really meant.

25 years ago, the citizenship standard of Mainland Chinese was unimaginably high. After 1989, the outbreak of political request, the massacre of armless demonstrators, people became silent and turned to focus on making money. They became inconsiderate, neglected public spirits and were reluctant to citizenship. My dear students, this is another side of the story. There may be many other sides of the story. Do you dare to learn more, see far and try not to judge before you have more information?

My dear students, you are not defined by who you are, where you come from, what colour you are and what mother tongue you speak. We are defined by what choices we make. Frankly, I don’t know what choices are wiser. But I am sure that ignorance and prejudice blind us. Ignorance and prejudice hinder us from making wise choices, having the whole pictures, seeing far and finally making fine judgement.

This is what I would like to share with you today. Do not make any final judgement before you’ve learned different sides of a story, especially to the people in the story. Like being a teacher, I may give you advice, persuade you not to do something, suggest you do something, punish you sometimes and praise you as often as I can. But I will never have any final judgement on you because I believe that you and I have the capacity and responsibility to make changes. At my age, I ask myself to make changes of the society or even the nation. At your age, you should consider first make changes of yourself to be a better man and to be better equipped for changing the world in the future.

Alfred Chan, Member of the Progressive Teachers’ Alliance.